能源價(jia) 格高位或將持續

短期來看,能源供需缺口仍將持續。一方麵,可能到來的極寒冬季將進一步推升用電需求。隨著冬季供暖季到來,整體(ti) 用電需求、尤其是火電發電需求,往往迎來明顯的季節性回升。美國大氣與(yu) 海洋管理局和能源信息署最新預測,2021年冬季大概率出現極寒天氣。考慮到傳(chuan) 統能源品供應短期難以放量,極寒冬季的到來可能使得全球能源短缺問題進一步加劇。另一方麵,脆弱的全球供應鏈短期內(nei) 難以修複。不同國家間疫苗接種程度不均衡,疫情仍存在較大不確定性,給供應鏈帶來的負麵影響還將持續。同時,前期全球主要經濟體(ti) 的直接財政補貼、國家間的邊境封鎖等原因導致勞動力參與(yu) 率明顯下降,全球勞動力短缺問題嚴(yan) 峻,對供應鏈修複形成明顯製約。

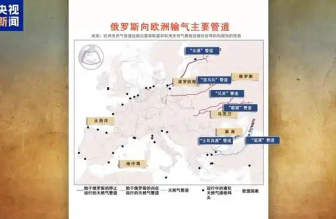

長期來看,能源市場正朝再均衡方向發展。隨著能源產(chan) 能逐漸恢複、全球流動性拐點到來,能源價(jia) 格或將高位回落。其一,能源供給約束已有所放鬆。俄羅斯已承諾向歐洲提供更多天然氣,“OPEC+”在11月份維護增產(chan) 計劃、北美頁岩油複產(chan) 也在持續推進,中國政府加大了煤炭市場調控力度,三大傳(chuan) 統能源產(chan) 量有望穩步提高。同時,在冬季取暖季過後電力能源需求將趨弱,能源市場短缺問題有望緩解。其二,全球央行貨幣政策的拐點正在到來。美聯儲(chu) 已於(yu) 11月份宣布開啟縮減購債(zhai) 計劃,此外,韓國、俄羅斯、智利等國也開始加息。未來,全球流動性將逐步收緊,投機資金將從(cong) 能源期貨市場撤出,可能引起能源價(jia) 格快速下滑,需要後續重點關(guan) 注。

能源市場脆弱性提升

全球正在經曆能源結構轉型的陣痛期,未來能源市場脆弱性將提升。在全球綠色轉型的大背景下,類似本輪能源短缺現象將更為(wei) 頻繁地出現。隨著越來越多的國家和地區為(wei) 應對氣候變化實現“碳中和”做出承諾,傳(chuan) 統能源產(chan) 能的下滑將是大趨勢。但風力、水力等綠色能源存在更易受氣象因素影響、波動較大的劣勢。考慮到儲(chu) 能設備高額的成本,距離大規模投入、使用或仍需一段時間。在此過程中,綠色能源完全替代化石能源的條件並不成熟,未來能源穩定性可能將成為(wei) 影響經濟運行的新因素。

如何把握實現碳中和目標與(yu) 維護經濟運行穩定間的平衡,將是考驗各國政府的重要命題。就中國而言,2021年以來推進綠色轉型的速度顯著加快,出現了部分地區對於(yu) 減碳減排的節奏和力度未能合理科學的安排,為(wei) 完成目標而采取不切實際的“運動式”減碳做法。這導致國內(nei) 煤炭產(chan) 量的急劇減少,發電企業(ye) 因煤炭價(jia) 格上漲而承受巨大成本壓力,供電不足,出現全國多省限電限產(chan) 現象,對企業(ye) 正常經營帶來較大衝(chong) 擊,甚至影響到居民的正常生活。

全球經濟通脹風險上行

歐美CPI構成中能源占比大,能源價(jia) 格上漲會(hui) 直接推升CPI漲幅。在美國CPI構成中,能源占比較大,約為(wei) 6.5%左右。2021年9月,美國CPI同比漲幅為(wei) 5.4%,其中,能源CPI同比漲幅為(wei) 24.8%,可估算出9月當月能源價(jia) 格上漲對美國CPI漲幅的貢獻約為(wei) 1.6個(ge) 百分點。歐洲通脹也明顯走高。2021年10月,歐元區調和CPI同比漲幅為(wei) 4.1%,核心CPI同比漲幅為(wei) 2.1%,均創13年以來新高。

能源作為(wei) 經濟社會(hui) 發展的重要物質基礎,能源價(jia) 格上漲將進一步傳(chuan) 導至其他商品和服務價(jia) 格。一是能源價(jia) 格上漲導致發電成本增加,電價(jia) 上漲,進而推升整體(ti) 製造業(ye) 成本;二是日常生產(chan) 生活中常見的農(nong) 藥、化肥、清潔劑等用品的原材料中均需要用到原油等能源材料,能源價(jia) 格上漲將明顯推升相關(guan) 產(chan) 品成本;三是能源價(jia) 格還體(ti) 現在交通運輸、通信等服務成本上,推動相關(guan) 服務價(jia) 格上漲。

能源價(jia) 格的不斷上漲將加劇通脹預期。通過美國國債(zhai) 名義(yi) 收益率與(yu) 實際收益率(同期限美國通脹保護國債(zhai) TIPS收益率)得到的盈虧(kui) 平衡通脹率是衡量市場對未來通脹水平的常用指標。今年以來,該指數明顯走高。10月份,美國國債(zhai) 市場5年期通脹預期有紀錄以來首次升至3%,10年期通脹預期也升至曆史高位。此外,根據2021年11月美聯儲(chu) 紐約銀行消費者預期調查,市場預期美國通脹率將於(yu) 一年內(nei) 上升至5.4%,創近年來新高。通脹預期容易自我強化,並推動通脹螺旋式上漲,這值得進一步關(guan) 注。